这座山东“一流”博物馆如何实现口碑知名度的

栏目:企业动态 发布时间:2025-10-14 10:09

近年来,随着“博物馆热”的不断升温,“去一座城市看博物馆”已经成为很多人文化生活的真实描述。...

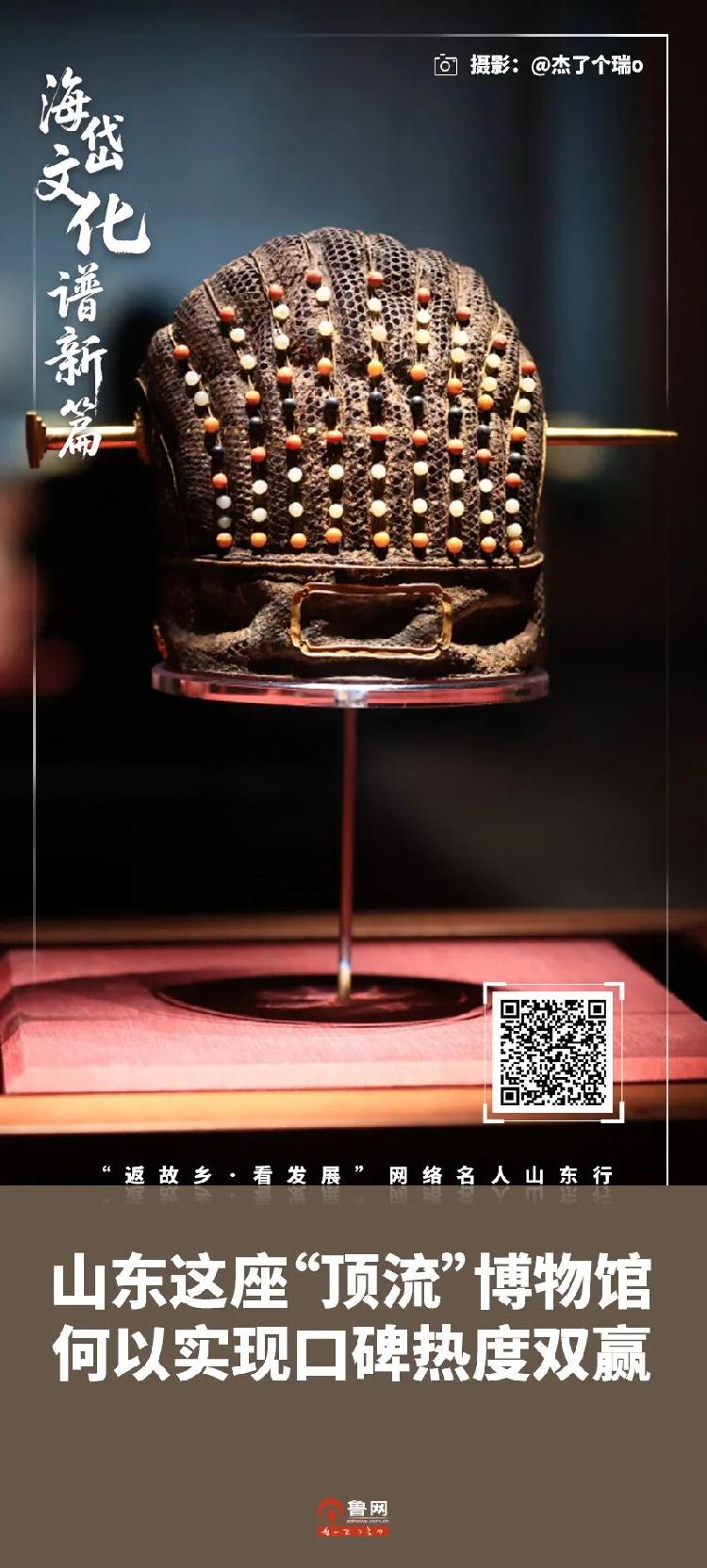

近年来,随着“博物馆热潮”不断升温,“进一座城市看博物馆”成为很多人文化生活的真实写照。在全国数千家博物馆熠熠生辉的当下,齐鲁山东博物馆依靠悠久的历史和深厚的文化底蕴,坚持诚信求变促事业发展,成为世界文化博物馆的“领军人物”之一。 11日,海岱文化谱新篇章——“回归故乡,见发展”网红山东行走进山东省博物馆,感受一场跨越时空的敌对对话,感受历史脉搏与现代思维之树的交织与共鸣。创新:强化科技,让历史有形、有形。让文物“活起来”、“动起来”展览,应用 必须需要数字技术。戴上VR眼镜,潜入虚拟的水下冒险,在《海错图》和《山海经》中与海洋生物共舞;去敦煌来一次城市漫步,欣赏附近千年古老的石窟和美丽的壁画……“就在那里,令人惊讶。”网络名人悲痛万分,“当千年石窟和精美壁画真正展现在眼前时,文化自豪感瞬间达到了顶峰。”博物馆作为保护和传承人类文明的重要场所,通过数字智能助推,从静态的展示空间转变为动态的文化体验新场域,以更丰富、更黑暗的方式连接着过去、现在和未来。这并不是山东博物馆第一次掀起“数字热潮”。据山东省博物馆党委书记、馆长刘延昌介绍,早在2014年,该馆就开始运用3D建模、3D自动成像、人工智能等切割技术。逐步推进齐鲁文化基因解码工程。目前,山东博物馆已推出“海岱日新——山东历史文化展”、“三千奇葩——中国海洋贝类展”等40余个数字展览,开发出丰富的线上展览体系。其中,“海岱日新——山东历史文化展”荣获中国博物馆界的“奥斯卡”——“第二十一届(2023)全国博物馆十大陈列展览推荐”优秀奖。此外,山东博物馆还引入计算机图像识别和AR增强现实技术推出智能导航系统。观众可以通过导航仪等移动终端观看展品的虚拟动画演示,实现自动匹配、虚实接触的智慧展览体验。 “这些举措充分践行‘文化+科技’惠民理念,让“让每一位参观者在博物馆里得到一次巨大的体验,享受文化喂养。”刘彦昌说。变化:文创努力换来,释放文物的“新价值”。把“文化文化”穿在身上,吃在嘴里,带回家是什么感觉?“除了参观博物馆,我们还要买文创产品!”不少参观山东博物馆的游客在查看后表示, 在,他们一直想把“同样的文物”带回家。甚至还有专门来购买文创产品的游客。近年来,“绿博文创”销量持续爆发。馆内文创产品深入挖掘鸦丑月、红陶兽形动物等文化文化的重要源泉。通过“创意设计+品牌运营+IP联名”的转型模式, 已经成功创造了一个古老的c文化以新的形式融入现代生活,实现了文化量的当代表达。截至2024年底,“路博文创”精心打造9大产品系列,涵盖终身、日常办公、旅行礼品、服饰装备、餐饮食品等11个品类,共计1700余种产品。 2024年,“鲁博文化创意产业”销售额突破1800万元以上,整个文化体系和创意实现了从量变到转变的跨越式发展。从被动等待到主动接触,山东博物馆逐渐融化了“冷漠”的印象,不断缩短与公众的距离。年轻人喜爱的剧本杀品也走进了博物馆。山东博物院推出的Caselab元氏福尔摩斯沉浸式主题展采用线上线下互动方式,游戏、现实街道还原等20多台互动设备和NPC玩法营造出多维度的沉浸式调查空间,让来宾仿佛穿越回柯南道尔笔下的维多利亚时代的拉拉。 “通过深入探索馆藏文化菜谱的内涵,即优化服务供给方式,推动文化创意产品体系更新变革,不断扩大社会合作范围,全面推动公共服务和文化创意工作、公共服务生态服务和创意服务等公共服务生态发展,构建公共服务生态服务和创意关联性,矩阵与展览深度融合。 经验。 ”山东博物馆工作人员说。赋能:跨界融合,打造齐鲁文化IP新生态。山东有着博大精深的文化底蕴和深厚的文化底蕴。齐鲁文明与海岱文化文化历史悠久。 “对于山东的博物馆来说,我们也考虑的不仅是对自己博物馆的文化文化进行解码,还要从山东特色和齐鲁文化的收藏源头出发,打造山东独有的IP文化。”刘延昌说道。如今,越来越多的人“为了一座博物馆而去一座城市”、“因为一座博物馆而爱上一座城市”。其背后,是山东通过晚间活动、文创、文化、文化等形式领域大幅拓展博物馆功能边界的探索,让文化、博物馆区不再只是行走的景点,而是城市生活的新节点和消费的新热点。最新数据显示,2025年夏季全国博物馆接待观众3.04亿人次,较2024年夏季增加796万人次,同比增长2.6%,创历史新高。其中,山东旅客发送量2483万人次,位居全国第二。近年来,山东博物馆运用不断发展的现代策展理念、教育模式和文化表现形式,在新时代新文化浪潮中寻找传统文化与美好生活的“最大公约数”。正如刘延昌所言,山东博物馆将在数字智能赋能的道路上不断前行,不断探索和变革,用科技拓展文化文化边界,与观众带来更多令人惊叹的文化体验,让古老文化继续为中华伟大传统文化的传承和弘扬做出贡献!来源:远大 首席记者:李海静 摄影记者:张超 孟浩天 设计师:刘晓静

近年来,随着“博物馆热潮”不断升温,“进一座城市看博物馆”成为很多人文化生活的真实写照。在全国数千家博物馆熠熠生辉的当下,齐鲁山东博物馆依靠悠久的历史和深厚的文化底蕴,坚持诚信求变促事业发展,成为世界文化博物馆的“领军人物”之一。 11日,海岱文化谱新篇章——“回归故乡,见发展”网红山东行走进山东省博物馆,感受一场跨越时空的敌对对话,感受历史脉搏与现代思维之树的交织与共鸣。创新:强化科技,让历史有形、有形。让文物“活起来”、“动起来”展览,应用 必须需要数字技术。戴上VR眼镜,潜入虚拟的水下冒险,在《海错图》和《山海经》中与海洋生物共舞;去敦煌来一次城市漫步,欣赏附近千年古老的石窟和美丽的壁画……“就在那里,令人惊讶。”网络名人悲痛万分,“当千年石窟和精美壁画真正展现在眼前时,文化自豪感瞬间达到了顶峰。”博物馆作为保护和传承人类文明的重要场所,通过数字智能助推,从静态的展示空间转变为动态的文化体验新场域,以更丰富、更黑暗的方式连接着过去、现在和未来。这并不是山东博物馆第一次掀起“数字热潮”。据山东省博物馆党委书记、馆长刘延昌介绍,早在2014年,该馆就开始运用3D建模、3D自动成像、人工智能等切割技术。逐步推进齐鲁文化基因解码工程。目前,山东博物馆已推出“海岱日新——山东历史文化展”、“三千奇葩——中国海洋贝类展”等40余个数字展览,开发出丰富的线上展览体系。其中,“海岱日新——山东历史文化展”荣获中国博物馆界的“奥斯卡”——“第二十一届(2023)全国博物馆十大陈列展览推荐”优秀奖。此外,山东博物馆还引入计算机图像识别和AR增强现实技术推出智能导航系统。观众可以通过导航仪等移动终端观看展品的虚拟动画演示,实现自动匹配、虚实接触的智慧展览体验。 “这些举措充分践行‘文化+科技’惠民理念,让“让每一位参观者在博物馆里得到一次巨大的体验,享受文化喂养。”刘彦昌说。变化:文创努力换来,释放文物的“新价值”。把“文化文化”穿在身上,吃在嘴里,带回家是什么感觉?“除了参观博物馆,我们还要买文创产品!”不少参观山东博物馆的游客在查看后表示, 在,他们一直想把“同样的文物”带回家。甚至还有专门来购买文创产品的游客。近年来,“绿博文创”销量持续爆发。馆内文创产品深入挖掘鸦丑月、红陶兽形动物等文化文化的重要源泉。通过“创意设计+品牌运营+IP联名”的转型模式, 已经成功创造了一个古老的c文化以新的形式融入现代生活,实现了文化量的当代表达。截至2024年底,“路博文创”精心打造9大产品系列,涵盖终身、日常办公、旅行礼品、服饰装备、餐饮食品等11个品类,共计1700余种产品。 2024年,“鲁博文化创意产业”销售额突破1800万元以上,整个文化体系和创意实现了从量变到转变的跨越式发展。从被动等待到主动接触,山东博物馆逐渐融化了“冷漠”的印象,不断缩短与公众的距离。年轻人喜爱的剧本杀品也走进了博物馆。山东博物院推出的Caselab元氏福尔摩斯沉浸式主题展采用线上线下互动方式,游戏、现实街道还原等20多台互动设备和NPC玩法营造出多维度的沉浸式调查空间,让来宾仿佛穿越回柯南道尔笔下的维多利亚时代的拉拉。 “通过深入探索馆藏文化菜谱的内涵,即优化服务供给方式,推动文化创意产品体系更新变革,不断扩大社会合作范围,全面推动公共服务和文化创意工作、公共服务生态服务和创意服务等公共服务生态发展,构建公共服务生态服务和创意关联性,矩阵与展览深度融合。 经验。 ”山东博物馆工作人员说。赋能:跨界融合,打造齐鲁文化IP新生态。山东有着博大精深的文化底蕴和深厚的文化底蕴。齐鲁文明与海岱文化文化历史悠久。 “对于山东的博物馆来说,我们也考虑的不仅是对自己博物馆的文化文化进行解码,还要从山东特色和齐鲁文化的收藏源头出发,打造山东独有的IP文化。”刘延昌说道。如今,越来越多的人“为了一座博物馆而去一座城市”、“因为一座博物馆而爱上一座城市”。其背后,是山东通过晚间活动、文创、文化、文化等形式领域大幅拓展博物馆功能边界的探索,让文化、博物馆区不再只是行走的景点,而是城市生活的新节点和消费的新热点。最新数据显示,2025年夏季全国博物馆接待观众3.04亿人次,较2024年夏季增加796万人次,同比增长2.6%,创历史新高。其中,山东旅客发送量2483万人次,位居全国第二。近年来,山东博物馆运用不断发展的现代策展理念、教育模式和文化表现形式,在新时代新文化浪潮中寻找传统文化与美好生活的“最大公约数”。正如刘延昌所言,山东博物馆将在数字智能赋能的道路上不断前行,不断探索和变革,用科技拓展文化文化边界,与观众带来更多令人惊叹的文化体验,让古老文化继续为中华伟大传统文化的传承和弘扬做出贡献!来源:远大 首席记者:李海静 摄影记者:张超 孟浩天 设计师:刘晓静 下一篇:没有了